#類型:創意聚落

黃家米糕栫

【搶了搶了仙草冰,欠了欠了米糕栫】

Overview

老一輩的府城人對傳統甜食「米糕栫」也有著獨特的感情,但因製作工序複雜,目前也僅剩普濟殿黃家保有製作傳統米糕栫技藝。每逢中元普渡或大型建醮時,巨型米糕栫一柱柱矗立在廟前,等待廟會結束後,分送信徒,將平安健康帶回家吃下肚。在過去物資缺乏年代,米食與蔗糖都是珍貴難得的食材,人們因而格外期待廟會到來。而這份甜蜜的期待,府城人流傳一句繞口令:「搶了搶了仙草冰,欠了欠了米糕栫。」琅琅上口又寄託了心情。

神明指示想要的古早味

以前臺南沿海有間大廟每逢廟會就向黃家訂購大量米糕栫;後來貢品越來越多元,米糕栫就逐漸被其他供品取代了,直到有一次中元普渡,廟方擲筊請示神明是否滿意貢品,遲遲得不到聖筊,後來神明指示想要古早味,於是廟方又尋人託黃家做米糕栫,得了神明聖筊,成為當地嘖嘖稱奇的美談。「米糕栫」(栫,國語讀ㄐㄧㄢˋ,臺語音「嗆」)是府城獨有的祭拜品,來源與佛教「布施」概念有關。普渡供品「米糕餞」技藝悠遠歷史,古名寫法多異,如有餞、盞、米羔淺、米糕盞、糯米甜餑、堆棧等,造成民眾認知困擾,自2012年於臺南市政府之紀錄片創用「米糕栫」一詞,黃家以傳承為己身使命,特以「米糕栫」代表黃家米糕餞,並承擔延續米糕餞傳統技藝之責任。

充滿古人智慧的扎實厚工,傳承傳統的甜蜜滋味

黃家世代已超過百年製作米製品,米糕栫的整套用具都是厚重的實木,黃銅山師傅從小就在店裡協助瑣事,例如扛栫板、洗栫板、曬栫板等瑣碎之事,從旁跟著師傅學習,慢慢學會米糕栫製作精要,傳承家業。雖然原料只有糯米和糖,不過古法做米糕栫的過程很繁複,既耗時又費工,從備料到完成需要三天。

第一天將糯米洗淨浸泡隔夜。

第二天用福杉炊斗炊熟糯米,兩小時過後米粒熟透卻不爛,再倒入濃稠糖漿,搶時間將

第三天拆栫桶,米糕栫就完成了。

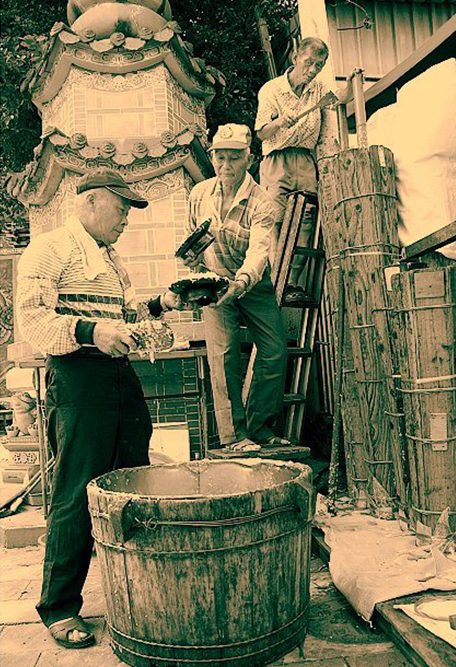

繁複的工序裡,還藏有不可妥協的功夫,譬如糯米熟度、糖漿稠度、攪拌程度、倒入栫桶速度都會影響成果,若一個環節出錯,成品口感容易結塊或變硬,就不是香甜Q彈的米糕栫了。製作米糕栫的秘訣,黃銅山師傅直言首要原則便是「產量要大」,因為大型栫桶可以保存熱度,同時糯米在栫桶中將承受較大的重力壓擠,所以一支上百斤的米糕栫會比一支十斤的香Q好吃。以前最高的栫桶可高達兩百公分,重達上百公斤,老師傅必須站在椅子到梯子上才能完成作業。

-

兩者拌均勻,最後倒入由六塊栫板組成的栫桶,扎扎實實地封上綁緊,確保栫桶裡的壓力和熱度不會輕易消散,靜待一夜熟成。

百百款米糕栫吃法

始吃法:切片後,沾花生粉、芝麻粉吃。

酥脆吃法:進烤箱烤酥,沾蒜頭醬油吃。

恰恰吃法:下鍋用麻油煎,灑上些許胡椒鹽吃。

進化吃法:放入熱水,加入桂圓、紅豆,變八寶粥吃。

新奇吃法:裹上餛飩皮油炸吃。

怎麼吃都對味,這就是米糕栫的魅力滋味!

酥脆吃法:進烤箱烤酥,沾蒜頭醬油吃。

恰恰吃法:下鍋用麻油煎,灑上些許胡椒鹽吃。

進化吃法:放入熱水,加入桂圓、紅豆,變八寶粥吃。

新奇吃法:裹上餛飩皮油炸吃。

怎麼吃都對味,這就是米糕栫的魅力滋味!

大型的米糕栫需要三位以上的老師傅合作才能完成(府城普濟殿前黃家提供,2019)

米糕栫成品與六角形杉木栫板筒(張小瑛拍攝,2020)

黃銅山師傅示範米糕栫製作(曾碧卿拍攝,2019)

黃銅山師傅推廣米糕栫文化不遺餘力(劉玉評拍攝,2019)

2015臺南市無形文化資產影像競賽入圍影片

【府城普濟殿米糕栫】導演:陳秋霞

資料來源

- 百年技藝府城人的古早味!「米糕栫」台南獨有的傳統米食糕點。微笑台灣。網路資料,檢索於2020年12月。

- 面臨失傳的府城廟會點心:米糕栫。太報,餐桌上的台灣2019/08/14。網路資料,檢索於2020年12月。

- 米糕栫 - 府城普濟殿前黃家臉書粉絲專頁。

│紀錄時間:2020年10月

│訪查地點:臺南市中西區普濟街84號

│訪談記錄:張小瑛(2020年10月)

│文案整理:王語羚、張小瑛

│資料校對:陳姿汝