#類型:歷史古蹟

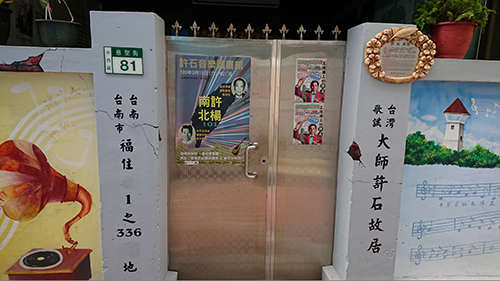

許石故居

【臺灣歌謠的磐石,五線譜上的許石】

Overview

臺灣歌謠大師─許石的故居位於臺南市中西區慈聖街81號,現是臺南市文化局掛牌登錄名人故居。此地為許石的出生地,許石父母一家原住在臺南市五條港一帶,經營製造業,而後在附近兩度搬遷,直到1915年,在許石出生地落戶。此地自清末以來稱為「頂粗糠崎街」,是五條港商貿地帶向北延伸而出的聚落,位於府城西門城牆外側,與城內有高度落差,呈現往西南方向傾斜的「崎」(指的是地勢較高的意思),以聖君廟街(今西門路二段381巷)為界,南段稱為「下粗糠崎」,北段地勢較高,稱作「頂粗糠崎」,但由於唸來不順口,當地人都習慣唸成「頂衝崎」,但在1875年福州船政局測繪的《臺灣府城街道全圖》裡,許石故居臨近的地名則寫為「粗糖崎」。而故居附近巷弄蜿蜒,高低起伏,街道四通八達,形成八卦網狀,周遭廟宇林立,如此一個獨具濃厚臺灣人文風味,鄰近舊府城的商貿中心,又能接觸到新時代的都市建設,想必帶給許石大師的成長過程中,許許多多多彩多姿的新奇經歷。

對生命充滿樂觀、熱情與勇氣

1919年9月23日,許石出生於慈聖街,在家排行最小,1936年時,許石赴日本神港商業學校高等部就讀,1937年畢業後,進入東京的日本歌謠學院唸書。其求學的日子非常辛苦,平日送牛奶和報紙,寒暑假時就到北海道打工,一邊接受日本歌謠學院的音樂訓練。完成學業後,許石在當時日本的東京赤風車劇座和東寶歌舞團擔任專屬歌手,赴北海道演出,直到1946年,因母親生病才自日本返臺。回臺後成為作曲家,創作出許多台灣歌謠〈安平追想曲〉、〈夜半路燈〉、〈鑼聲若響〉、〈風雨夜曲〉、〈日月潭悲歌〉、〈回來安平港〉、〈我愛臺灣〉皆為其代表作。也逐步收集整理散落在各地方的臺灣民謠與推廣鄉土音樂,其運用交響樂形式提升臺灣民謠地位,並組織中國風的合唱團到處演唱宣傳,實為開臺灣流行音樂風氣之先河。同時,許石也在各學校從事音樂教學及指導學生。知名的學生有黃敏、文夏、鍾瑛、顏華、林沖、劉福助、朱豔華、艷紅、愛卿、林秀珠、高義泰、楊麗花等。

為推廣臺灣鄉土民謠和歌謠,許石與人合資成立了中國錄音製片公司,後獨資成立大王、及其後的太王唱片公司。然而當時版權意識不高、盜版猖獗使得正規經營的唱片公司難以生存,也造成許石日後的經濟負擔,但此都沒有讓許石退縮。1980年9月,許石大師因心臟病病逝臺北林口長庚醫院,享年62歲。臺南市政府為紀念本市歷史名人,於2016年5月在中西區其故居設置紀念牌。

許石歌謠交響,臺灣不朽傳唱

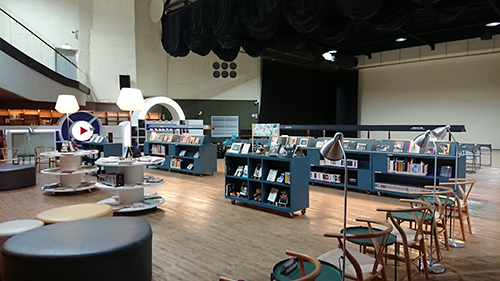

許石是活躍於戰後臺灣的全方位流行音樂家,曾參與演唱、作曲、編曲、製作唱片、主持指揮管弦樂團等。他熱愛臺灣各族群民間歌謠,舉辦多場大型音樂會,巡迴海內外,並曾發表了〈臺灣鄉土交響曲,可說是近代臺灣民間音樂蓬勃發展的關鍵人物。許石大師一生都奉獻給了家人及臺灣音樂,其夫人鄭淑華女士亦細心收藏保存了許石的完整相關創作資料,且將這些寶貴的文獻文物捐贈予臺南市政府。2018年3月3日「許石音樂圖書館」於臺南育樂堂開幕,永久典藏許石的文獻文物資料。

臺南許石故居門口(張小瑛拍攝,2020)

許石音樂圖書館內部(張小瑛拍攝,2020)

資料來源

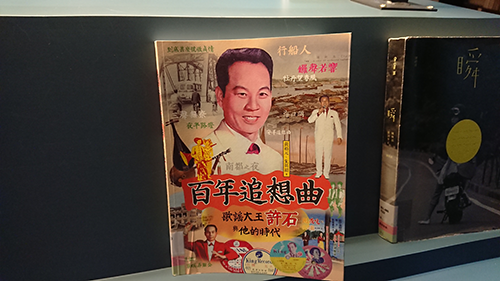

- 黃裕元、朱英韶(2019)。百年追想曲:歌謠大王許石與他的時代。蔚藍文化出版。

- 許石。維基百科。網路資料,檢索於2020年12月。

- 徐玫玲(2018)。民歌與流行的追想 夜半歌聲聽許石。傳藝online,第121期-2018/12。網路資料,檢索於2020年12月。

- 郭耿甫(2018)。父親的史料 母親的愛 許石之子許朝欽。傳藝online,第121期-2018/12。網路資料,檢索於2020年12月。

- 許石音樂圖書館臉書粉絲專頁。

│紀錄時間:2020年10月

│訪查地點:臺南市中西區慈聖街81號(許石故居)、許石音樂圖書館

│訪談記錄:張小瑛(2020年10月)

│文案整理:王語羚、張小瑛

│資料校對:陳姿汝